Los huertos familiares elquinos son sistemas socioecológicos de gran importancia para la conservación de la agrobiodiversidad y de la identidad cultural rural del Valle del Elqui. Emplazados a lo largo del río Elqui y sus afluentes, los huertos han aportado servicios ecosistémicos fundamentales para la subsistencia de varias generaciones humanas en un ambiente semiárido con bajas precipitaciones y con periodos cada vez más frecuentes de escasez hídrica.

Los huertos familiares elquinos han configurado con el tiempo un ecosistema antropogénico en equilibrio y armonía con su contexto de naturaleza, configurando un paisaje que hoy es parte importante de la identidad y cultura de sus habitantes.

En la actualidad los huertos están desapareciendo producto de la transformación acelerada del paisaje. La actual disminución de la pequeña agricultura representa una amenaza para la continuidad de un tejido rico de conocimientos y procesos culturales asociados al huerto, como también para la agrobiodiversidad que subsiste en ellos. Frente a este escenario se vuelve prioritaria la tarea de salvaguardar el huerto familiar elquino, como un patrimonio biocultural en riesgo de perderse.

“El Valle del Elqui: una tajeadura heroica en la masa montañosa, pero tan breve, que aquello no es sino un torrente con dos orillas verdes. Y esto, tan pequeño, puede llegar a amarse como lo perfecto. Tiene perfectas las cosas que los hombres pueden pedir a una tierra para vivir en ella: la luz, el agua, el vino, los frutos ¡y qué frutos! Lengua que ha probado el jugo de su durazno y boca que ha mordido su higo morado, no será sorprendida en otro por mejor dulzura” (Gabriela Mistral, 1957).

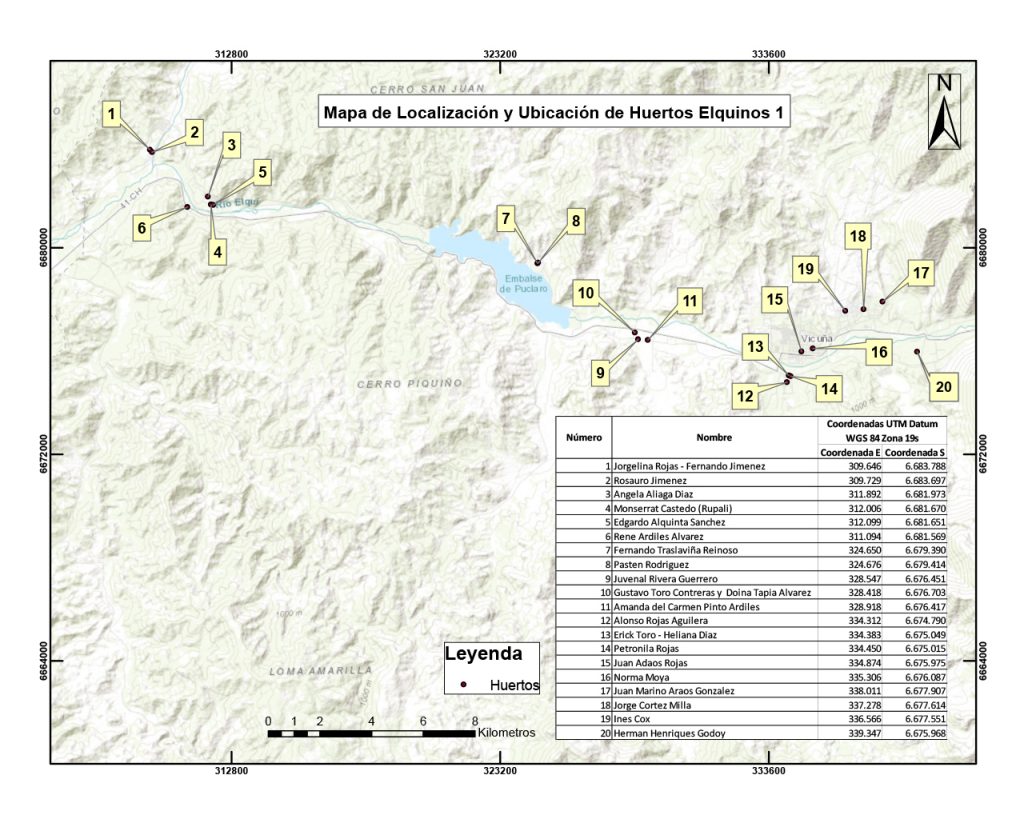

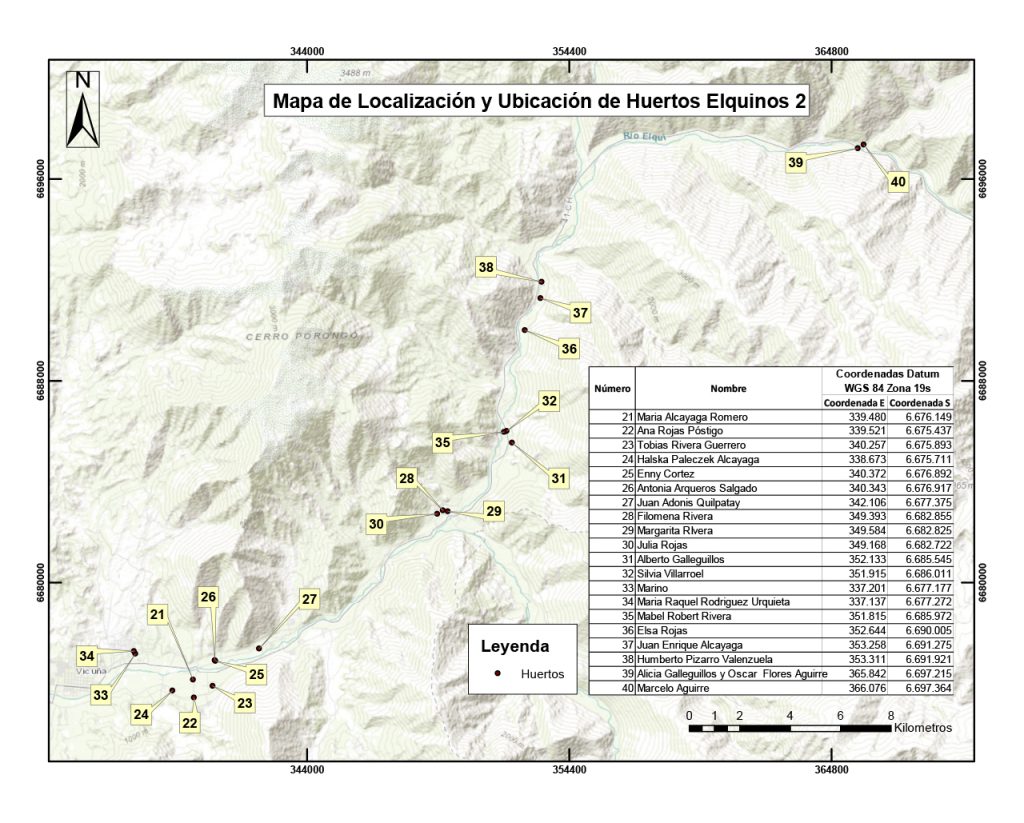

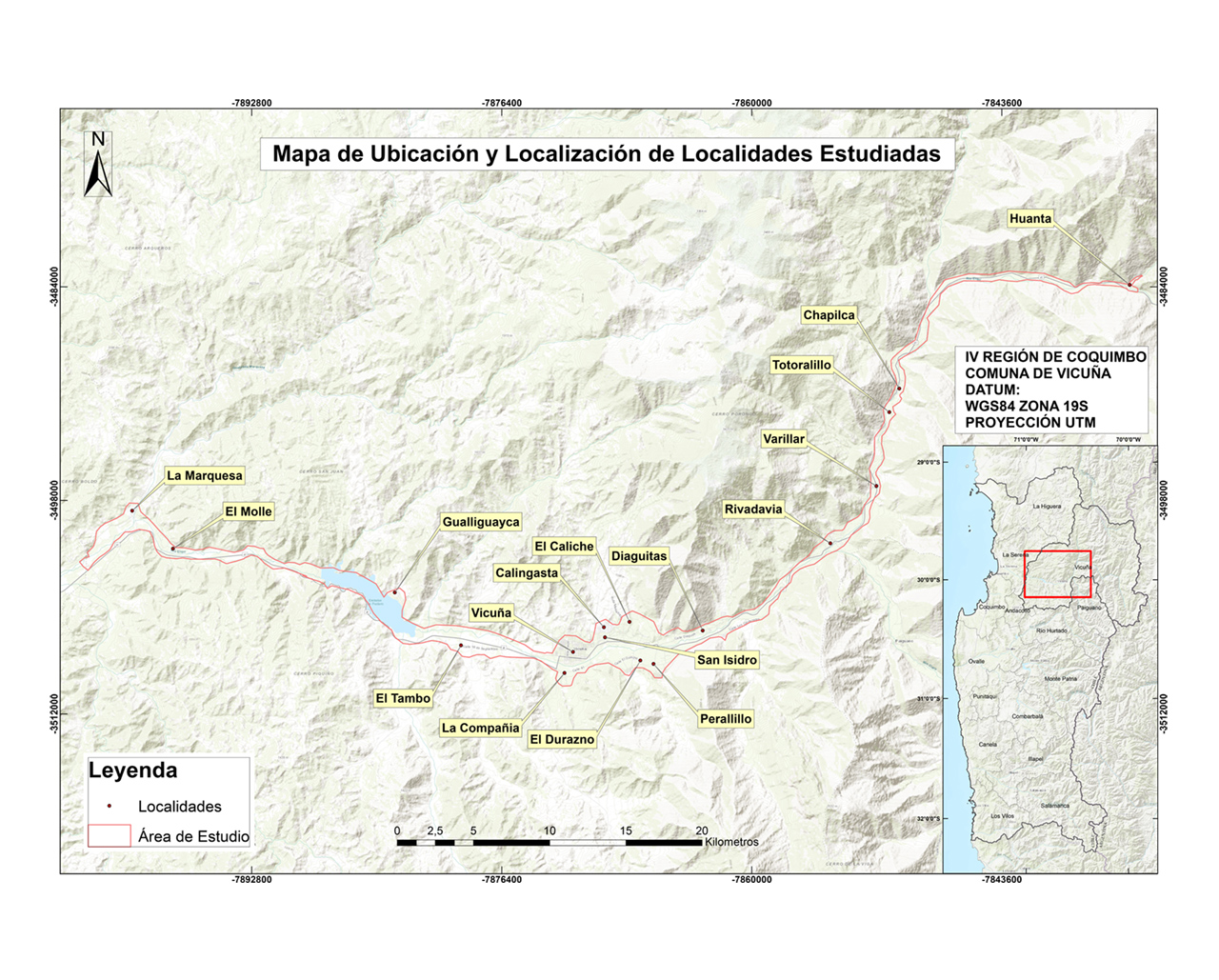

Esta investigación busca evidenciar el patrimonio existente en los huertos familiares elquinos, reconociendo aspectos del legado cultural, a través del Mapeo y la identificación de elementos y percepciones de la comunidad. La muestra de estudio se conformó por un total de 40 huertos. El universo de estudio fue la comunidad dispersa a lo largo de la cuenca del río Elqui y río Turbio, en las localidades de: Huanta, Chapilca, Varillar, Totoralillo, Rivadavia, Diaguitas, Peralillo, EL Durazno, El Caliche, Vicuña, Calingasta, La Compañía, Gualliguaica, El Tambo, El Molle y Marquesa.

El área de estudio comprende gran parte de la comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo, comuna ubicada en la macrozona del norte chico o semiárido de Chile. El Valle del Elqui es uno de los 3 valles transversales de la Región de Coquimbo, que presentan un sistema hidrográfico de aporte pluvionival y una geomorfología de intrincado relieve montañoso. Sus habitantes, de origen multicultural, han desarrollado en el tiempo tecnologías específicas a partir de una mixtura de saberes en torno al uso y la comprensión del ecosistema natural local. El legado de los pueblos ancestrales locales, identificados principalmente como Diaguitas, Mapuches y Quechuas, junto a la llegada de culturas foráneas, fueron forjando una tradición agroforestal y paisajística vernácula, ligada fuertemente al cuidado y manejo del agua, como proceso de adaptación y relación histórica entre los habitantes y las dinámicas hidrológicas propias de un ambiente semiárido.

En este contexto social, territorial y climático se desarrolló la creación de un complejo sistema de canales de riego que permitieron ir estableciendo los primeros huertos familiares del Valle del Elqui. Los orígenes de algunos de estos canales de riego aún son materia de investigación y no se ha determinado si preceden a la llegada de los españoles. Los huertos actuales, son la expresión de este sincretismo cultural, ya que en ellos sobreviven hasta hoy especies y variedades con centros de origen muy diversos, siendo verdaderos refugios de agrobiodiversidad que conservan especies nativas, exóticas, cosmopolitas y variedades criollas.

La evolución de los huertos elquinos está ligada a la condición de zona de transición que tiene el Valle del Elqui, entre la zona central y la zona del Norte Grande de Chile. Muchos pueblos y culturas de otros territorios han llegado hasta el Elqui para establecerse o para hacer un alto en su camino hacia otros destinos, quedándose a habitar debido a las bondades propias del lugar. Se reconocen influencias culturales de los pueblos transfronterizos a partir de flujos de intercambio, provenientes principalmente de Argentina a través de los pasos cordilleranos de Los Andes desde tiempos prehispánicos.

La agricultura familiar campesina del Valle del Elqui se desarrolla en este contexto de diversidad cultural que aún falta por conocer; en un contexto geográfico que de forma ineludible e indisoluble fue configurando el modo de habitar y la coevolución entre el espacio físico del huerto y la cultura de las propias familias, habitantes históricas o avecindadas del valle que fueron dando origen a este ecosistema antropogénico.

A partir de la década del 70, en el valle se inicia un proceso de transformación de la agricultura familiar campesina promovida tanto por la modernización e industrialización de los procesos productivos, como por la implementación de la reforma agraria y el cambio que esta tuvo en cuanto a la tenencia de la tierra. La aparición de la cooperativa agrícola, CAPEL, e instituciones gubernamentales de fomento a la agricultura a través de la CORFO, también incidieron en un proceso de transformación del campo.

Aportes Ambientales y Bioculturales de los Huertos

Las principales funciones ecosistémicas que tienen los huertos familiares para el medio ambiente, son aquellas que inciden en la sostenibilidad y regeneración de los sistemas vivos. Estas funciones, desde una perspectiva antropocéntrica, también se conocen como beneficios o servicios ecosistémicos1. Los servicios ecosistémicos se pueden subdividir en 4 tipos: 1) de regulación 2) de provisión 3) culturales 4) de soporte.

Algunos de los servicios ecosistémicos de regulación detectados en los huertos son los siguientes: servir de nichos ecológicos para otras especies, captura de Co2 y liberación O2, aumento de la humedad y regulación térmica, fijación de nitrógeno, productores de biomasa, acumuladores de nutrientes, formación de suelo, coberturas vegetales, entre otros.

Los servicios ecosistémicos que entregan los huertos al ser humano como servicios de provisión, de soporte y culturales se relacionan a los huertos como espacios socioecológicos que son aprovechados no solo por quienes habitan o son propietarios del huerto, sino también por toda la comunidad en su conjunto. Dentro de estos servicios ecosistémicos están; el de alimento, materias primas, medicina, agua, sombra, ornamentación y belleza, aromas, barreras contra el ruido y el polvo, flores para insectos benéficos, entre otros.

Según un estudio realizado en la comuna de Paihuano, sobre valoración de los servicios ecosistémicos presentes dentro del Valle del Elqui, de acuerdo a usos dados a conocer por medio de entrevista a diferentes actores de distintas localidades de la quebrada de Paihuano; el “Agua”, “Belleza Escénica”, “Aire Puro”, “Biodiversidad” y la “Tranquilidad” son aquellos con mayor valoración por parte de los entrevistados donde “El Agua”, resultó ser el servicio más representativo del Valle de Elqui, valorado así por un 55% de los entrevistados, y recibiendo luego una nota promedio de 6,5.

Durante la investigación pudimos constatar que los huertos elquinos representan una forma de vida sostenible desde donde se puede resistir de mejor forma a las crisis que son parte del mundo actual como el calentamiento global y el cambio climático que hoy afecta a nuestro planeta. Los huertos elquinos como ecosistemas diversos ayudan a regular el clima, incidiendo en la ocurrencia de precipitaciones y al mismo tiempo son los bosques comestibles que permiten una soberanía alimentaria local, siendo el mayor legado de sostenibilidad que nos han podido dejar los antiguos habitantes del Valle del Elqui.

Toda cultura que habita un determinado territorio subsiste, persiste y resiste por su soporte o envoltura natural. La naturaleza soporta a la cultura y la cultura da sentido a la naturaleza inmersa en su territorio. (Victor Toledo y Pablo Alarcón-Cháires, 2018).

Los huertos a lo largo del valle conforman un particular paisaje de agrobiodiversidad, el cual es altamente valorado por la comunidad. Los huertos como sistema agrícola adaptado al territorio, conforman una unidad de paisaje que podría ser definida como “paisaje cultural”. Desde el punto de vista de los autores, resulta fundamental diferenciar algunos conceptos y redefinir el paisaje de los huertos elquinos como un paisaje biocultural. Si bien esta categoría corresponde también a la definición de paisaje cultural, “…en cuanto obra conjunta del hombre y la naturaleza, que ilustran la coevolución de una población humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo”, no obstante, desde una perspectiva ecológica y regenerativa, las prácticas asociadas al huerto tradicional, en equilibrio con su nicho ecológico, lo diferencian de otras unidades de paisajes culturales, como la del monocultivo de vid, que obedece a otras lógicas de interacción con el medio, de mayor impacto y de una sobreexplotación de los recursos agua y suelo.

En los huertos elquinos se manifiesta un modo de vida asentado por siglos en el Valle del Elqui, territorio que amalgama saberes y prácticas de raíz indígena con lo incorporado desde el periodo colonial hasta la actualidad. Este modo de vida está estrechamente vinculado a la naturaleza, donde los quehaceres de la vida cotidiana se relacionan mayoritariamente con el manejo del huerto para la subsistencia familiar y el autoabastecimiento. Los conocimientos y prácticas asociados a este modo de vida han sido transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo, muchas de estas tradiciones y formas de habitar y percibir el huerto siguen vigentes, formando parte de una cotidianidad, de un arte del buen vivir y subsistir en el territorio. En este manejo tradicional del huerto anidan diversos patrimonios que conforman la identidad elquina, así como parte de la historia del valle de Elqui.

El patrimonio de los huertos está vinculado a este modo de vida rural, el cual se configura en una estrecha relación entre la cultura local y el entorno natural, representada en las diversas técnicas y prácticas tradicionales utilizadas por las comunidades para habitar y cultivar la tierra. En ella los habitantes han desarrollado prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones climáticas, aprovechando los recursos y bienes naturales disponibles.

Los huertos tradicionales son lugares de encuentro y aprendizaje, donde las personas comparten conocimientos y experiencias. En el huerto se manifiestan prácticas que se han ido transmitiendo oralmente, a través de la observación, la imitación y la participación activa en las labores cotidianas y comunitarias. Estos saberes suelen estar arraigados en la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, que son parte de una adaptación a las condiciones ecológicas locales específicas del Valle del Elqui, desarrollando métodos de cultivo, de tratamiento de semillas y de remedios naturales en base a los ciclos biodinámicos propias del valle. En estos saberes se manifiesta la importancia de mantener un equilibrio ecológico. De aquí que el manejo tradicional del huerto se conforma por un cúmulo de técnicas y prácticas que sostienen la biodiversidad del territorio a partir de una comprensión de los ciclos naturales, dando lugar a una constante regeneración del ecosistema. Así, los huertos elquinos han configurado un ecosistema donde coexisten diversas especies animales y vegetales -algunas de ellas amenazadas-, constituyendo verdaderos refugios de agrobiodiversidad2.

La perspectiva biocultural resulta fundamental para comprender y difundir la importancia que tienen los huertos elquinos como sistemas socioecológicos dinámicos, sostenidos únicamente por el modo de vida tradicional rural, y que alberga un importante patrimonio genético en cuanto a especies, variedades y semillas, al mismo tiempo que permite relevar la importancia que tienen los huertos como patrimonio alimentario en cuanto a las formas de alimentación tradicional (recetas e ingredientes) como principal soporte de la soberanía alimentaria local.

En cuanto al patrimonio tangible o material, este está configurado por el uso de materias primas obtenidas de la naturaleza, como la tierra para el adobe, las piedras para las pircas, la caña y otras especies vegetales para la quincha, estos son ejemplos de la arquitectura tradicional que ha sido transmitida de generación en generación. Estas técnicas constructivas no solo tienen un valor estético, sino que también reflejan el uso de los recursos naturales disponibles y la adaptación al clima y al entorno local. Dentro del espacio arquitectónico del huerto el agua juega un papel fundamental, dado el clima semiárido, donde el manejo del agua es fundamental para el éxito de los cultivos. Los métodos tradicionales de regadío, como los sistemas de acequias y canales, demuestran una adaptación ingeniosa al entorno y reflejan el conocimiento sobre el uso eficiente y sostenible del agua. A nuestro modo de ver, estos son elementos tangibles que representan la historia, la cultura y las tradiciones de las comunidades del Valle del Elqui en torno a un manejo tradicional del huerto.

Los huertos a lo largo del valle conforman un particular paisaje de agrobiodiversidad, el cual es altamente valorado por la comunidad. Los paisajes de huertos significan un aporte a la preservación de la biodiversidad del territorio, la cual mantiene el equilibrio ecológico del mismo. Los huertos se constituyen, entonces, como sistemas a través de la interacción de tres elementos fundamentales:

– el agua (como elemento vital),

– los cultivos (la agrobiodiversidad),

– y el cuidado del huerto (a través del trabajo del cuidador/a del huerto y cultor/a de las prácticas).

En esta triada de interacción permanente se genera un círculo virtuoso que favorece la regeneración de vida sostenedora de un sistema sintrópico y regenerativo. Cuando uno de estos tres elementos fundamentales decae o se ausenta, el equilibrio del sistema se resiente. La identidad cultural tradicional elquina está ligada a esta interacción sistémica, la cual requiere de una coherencia entre los saberes y prácticas relacionadas con el habitar en la naturaleza para conformar una unidad ecológica.

Nos enfrentamos, sin embargo, a una pérdida progresiva del modo de vida tradicional rural en el Elqui, en cuanto vemos cambiar vertiginosamente el elemento sociocultural. Hoy en el Elqui se vive un acelerado proceso de transformación de la ruralidad, al consolidarse un estilo de vida basado en el sistema capitalista. Continuamente, se modifican aspectos socioculturales y económicos que ponen en riesgo la sustentabilidad y pervivencia de los huertos elquinos. Esto se expresa en aspectos como la fuerte demanda en el cambio de uso de suelo, la predominante agroindustria de monocultivos, la escasez hídrica, la migración campo-ciudad (que se traduce en escasez de cuidadores de huertos) y ciudad-campo (aumentan las parcelas de agrado y segundas viviendas). Otra amenaza observada es la vejez de los cuidadores de huertos a nivel demográfico, así como la fragilidad de la transmisión de sus conocimientos, al ser más empírica que oral o escrita, mientras que las nuevas generaciones suelen estar lejos estudiando o trabajando. Creemos que salvaguardar este patrimonio elquino es una necesidad urgente si queremos sostener una ocupación armónica en el territorio, que asegure la soberanía alimentaria, los paisajes bioculturales y la identidad de un modo de vida tradicional en equilibrio con el entorno. La conservación del huerto elquino supone una doble revitalización: por un lado la de prácticas y saberes tradicionales, y la preservación de la agrobiodiversidad local. La identidad cultural y la memoria elquina se encuentran íntimamente ligadas a los sistemas biológicos. En este caso, los huertos se constituyen como lugares para la reproducción de estos patrimonios y sus valores asociados. Estos elementos hacen que el huerto sea más que un simple espacio de producción agrícola, otorgando un valor cultural, social y sostenible en el tiempo. Resulta imperativo conservar este modo de vivir rural, con sus prácticas y saberes, para poder dar continuidad a los sistemas socio ecológicos3 del valle de Elqui.

Cultores y cultoras:

Herman Henríquez Godoy, Enny Cortez, Norma Moya, Antonia Arqueros Salgado, Filomena Rivera, Margarita Rivera, Julia Rojas, Alonso Rojas Aguilera, Alicia Galleguillos y Oscar Flores Aguirre, Carlos Marcelo Aguirre Días, Rosauro Ramos Jiménez, Jorgelina Rojas y Fernando Jiménez, Silvia Norma Villarroel, Alberto Galleguillos, Erick Toro y Eliana Diaz, Jorge Washington Cortez Milla, Inés Cox, Floridor Cox Carrasco y Margarita Aquez Ramos, Juan Adaos Rojas, Juan Marino Araos González, Ángela Aliaga Díaz, Héctor Veri Alcayaga, Edgardo Alquinta Sánchez, Rene Ardiles Álvarez, Gustavo Toro Contreras y Doina Tapia Álvarez, Javier Rivera Bórquez y Don Juvenal Rivera Guerrero, Montserrat Castedo (Rupali), Amanda del Carmen Pinto Ardiles, María Raquel Rodríguez Urquieta, Elsa Angélica González Rojas, Juan Enrique Alcayaga Alcayaga, Humberto Pizarro Valenzuela, Ida Pasten Rodríguez, Manuel Rojas Pasten, Fernando Traslaviña Reinoso, Mabel Robert Rivera, Ana Rojas Póstigo, María Alcayaga Romero y Marino Álvarez Molina.

—

- De acuerdo a la FAO, los servicios ecosistémicos (SSEE) son una multitud de beneficios que aportan los ecosistemas al bienestar de la sociedad; los ecosistemas son sistemas formados por la interacción de elementos biológicos, con otros no vivos, a través de interacciones biofísicas químicas, como por ejemplo el consumo de agua y la respiración del aire. Los SSEE hacen posible la vida de los seres humanos en la tierra, proveyendo de alimentos, aire y agua limpia; regulando las enfermedades; proveyendo de suelo, nutrientes y polinizadores para la agricultura; y ofreciendo servicios recreativos y espirituales, entre muchos otros. Informe línea base, servicios ecosistémicos, Campaña primavera 2019. CODECIAM. ELQUI VALLE SAGRADO.

↩︎ - Nota de los autores: Hacemos énfasis en el aporte biológico que tienen los huertos y su cultura para la conservación de la agrobiodiversidad del territorio y para la regeneración de los suelos, mitigando los procesos de desertificación y aridización que tanto afectan el semiárido chileno. Consideramos que es necesario ampliar el conocimiento en torno a estos temas, por medio de la identificación de especies, el estudio de la composición de la microbiota de sus suelos y el reino fungi contenido en ellos, así como de las interacciones entre especies y entre los huertos. Todos estos elementos son afectados por el modo de vida humano, la cultura, y la vinculación que se tenga con el huerto en cuanto hábitat humano. Si bien hoy existen bastantes estudios de líneas de base de flora y fauna sobre la cuenca del río Elqui, la inserción de estos elementos en el ámbito doméstico y cultural en general ha sido una materia escasamente abordada.

↩︎ - Los sistemas socio-ecológicos (SSE) son la unidad analítica para la investigación del desarrollo sustentable (Gallopin et al., 2001; Torres-Lima y Cruz-Castillo, 2019); se les reconoce como sistemas complejos, pues se componen de subsistemas, que a su vez contienen múltiples variables humano-ambientales (Ostrom, 2007; 2009). El análisis de los SSE permite evaluar el sistema completo, mejora la comprensión del uso de recursos comunes y la implementación de manejo puede encaminar a los sistemas hacia la sustentabilidad (Pahl-Wostl, 2007; Ostrom, 2009; Leslie et al., 2015).

↩︎